De la obra “La arquitectura románica” (Título original: “Invention de l’architecture romane”) Vol. 11 de la Serie “La Europa Románica”, Zodiaque, St. Léger Vauban, Francia, 1970. Ed. Española: Ed. Encuentro, Madrid, 1987. Traducción de Victoria Bastos / Carlos R. Lafora.

Como ya hemos dicho, la arquitectura románica es anónima. El maestro de obra se desvanecía detrás de su trabajo, proyectando sobre sus sucesores, ávidos de gloria, un magnífico testimonio de humildad profesional. Si bien este principio, como todas las reglas, debe matizarse, es un hecho que el número de monumentos firmados o documentados es ínfimo comparado con los miles que carecen de todo dato (cf.. El mundo románico, págs. 165-172). El silencio de los documentos no debe, sin embargo, llamarnos a engaño, pues la negligencia en ofrecer a la posteridad los nombres de estos prestigiosos creadores, no se explica solamente por su condición social de plebeyos o artesanos. El simple epíteto de «maravilloso maestro», aplicado al arquitecto de la catedral de Compostela, bastaría para rebatir enérgicamente la anterior suposición. En nuestro siglo se pretende que la responsabilidad del individuo ha de doblegarse ante la conciencia y competencia colectiva («no se puede ser inteligente solo», decía hace poco con toda gravedad un teólogo famoso): eso era precisamente lo que se proponía ya, con una antelación de ocho o nueve siglos, la construcción románica. Si el grado de tecnicismo y maestría con que fueron resueltos los más delicados problemas de equilibrio, precisó ciertamente de una mentalidad científica y, sobre todo, de un conocimiento práctico esencial de los hechos y leyes físicas, es rigurosamente exacto (nunca nos cansaremos de repetirlo) que, desde el arquitecto hasta el último peón, circulaba una misma corriente que animaba los brazos y corazones, de igual manera que desde la piedra en bruto, extraída de un cantera o lecho de torrente, hasta el ensamblaje final, circulaba una misma sangre con una interdependencia total entre la materia y el alma que la vivificaba. La solidaridad con el compromiso colectivo, la sumisión a las exigencias del material y la calidad de la obra eran las características de la perfección románica, añadiendo la aparente abdicación del genio individual, con su absoluta indiferencia ante el éxito o prestigio efímeros.

Expresiones de esta responsabilidad colectiva, ciertamente anecdóticas, pero de indudable poder sugestivo, son los.signos o marcas en sillares de piedra, que confirman ese enunciado general. La idea de asignación, aunque imperfecta, debe preferirse a la de «marcas de destajistas», sugerida algunas veces y que por su matiz peyorativo es tan inadmisible como inadecuada. En concreto: ¿que significaban esas señales distintivas que ciertos canteros cualificados marcaban sobre la cara visible de algunos sillares trabajados en la cantera antes de su colocación en el lugar de destino? Buen número de incógnitas envuelven todavía esos graffiti cuya especial intermitencia sigue todavía sin explicarse. En la inmensidad del repertorio románico sólo una minoría de edificios muestra semejantes grabados. ¿A qué se debe que sólo aparezcan tales signos sobre un numero muy limitado de sil1ares? La hipótesis de un simple valor de cuentas en relación con el salario no parece justificada.

Por el contrario, no existe la menor duda en lo referente al genero o especie del material que recibía esas marcas, pues siempre se trataba de bellos y sólidos sillares. Entre la regularidad del aparejo y la mano experta del hombre de oficio, existe una estrecha relación, que se confirma con la ejemplar belleza de las estrías en forma de cebra, paralelas al ensamblaje, apretadas, precisas y firmes. Perderíamos el tiempo si pretendiéramos encontrar esas marcas sobre los muros levantados con pequeño aparejo y, en especial, en los monumentos del primer arte románico mediterráneo. Parece lógico pensar que los signos lapidanos fueron, ante todo, indicios o —si se prefiere utilizar una palabra mas significativa— «labéls» (o marca registrada) de una jerarquía técnica. Casi nos atreveríamos a afirmar que se trata de una camaradería aristocrática respetada en las obras.

En ninguna parte esta sugerencia se presenta tan deslumbrante como en la cabecera de la catedral bearnesa de Lescar, donde dichas marcas proliferan. La calidad de su aparejo en los contrafuertes, compuestos por columnas gemelas, así como los enmarques de las ventanas y la propia cornisa, ponen de manifiesto la preocupación de Gui de Loos, prelado reconstructor, por realizar una obra cuidada y renombrada con artesanos hábiles y conocedores de su oficio. En el primer piso de la torre románica erigida a Occidente de la catedral de Viviers, la fantasía de los signos lapidarios, suponiendo se trate de ese tipo de marcas y no de sencillos graffiti, es aún más desconcertante y sugiere la irresistible presencia de un equipo pofesional, orgulloso de su saber hacer, expresándolo con una ostentación casi ruidosa: «La mayor parte muestran apellidos completos, nombres, crismones, cruces y esculturas a bisel, todo ello dispuesto sin orden ni concierto. Vemos desde la representación de la Cena hasta personajes, animales aislados o afrontados, y numerosas palmetas» (J. Banchereau, Congreso arqueológico de Valence-Montelimar, 1923, pág. 212), cuya interpretación resulta bastante difícil.

Por esta razón, resulta extraño que los arqueólogos de otras generaciones, en general, no prestaron mayor atención a los signos lapidarios, sin preguntarse, la mayoría de las veces, sobre la aportación que podrían facilitar a su disciplina. Así, por ejemplo, el maestro Robert de Lasteyrie se desinteresó por completo de ellos y no les dedicó una sola palabra. Su discípulo Marcel Aubert, al menos en dos ocasiones, intentó deducir conclusiones generales y restrictivas acerca de dos ejemplos en particular: «Las marcas de los destajistas —señala refiriéndose a la abadía cisterciense de Ebrach, construida en el siglo XIII (Boletín Monumental, 1959/2, pág. 119)— no eran propiedad individual del cantero, sino que pertenecían a la cantera y eran cedidas a los obreros durante el tiempo que trabajaban en dicho lugar. No es posible por tanto, como se hacía antes con frecuencia, sacar conclusiones sobre la semejanza de ciertas marcas en canteras vecinas o no, de una misma época, o de épocas diferentes, ya que marcas semejantes en distintos lugares no garantizan en absoluto que un mismo obrero trabajara en dichos lugares. Es indudable, sin embargo, que los obreros de la construcción se desplazaban con frecuencia de un lugar a otro, pero no podemos basarnos en el estudio de esas marcas para confirmar sus desplazamientos».

Es lógico preguntarse por los argumentos sobre los que basó su afirmación el eminente arqueólogo que, según A. Chastel, era «persona que prefería los datos ciertos a los dudosos». La propia historia de la abadía de Ebrach no podía aclararle nada a este respecto. Según parece, se limitó a atribuir a ese monasterio las conclusiones deducidas el año anterior sobre otro caso similar pero posterior en dos siglos por lo menos. Se trataba de un reglamento redactado para obreros alemanes, fechado en 1459 y estudiado por él en el artículo publicado) en la misma revista (Boletín Monumental, 195 8/4, págs. 231 y ss.). Según informa, sólo cuando un nuevo compañero llegaba a una obra o cantera, recibía del jefe de equipo «un signo o marca personal que debía grabar en cada una de las piedras trabajadas por él». De ello se deduce que, al abandonar este artesano la cantera, perdía la marca asignada, que seguramente era otorgada a un nuevo sustituto, ya que el primero recibía a su vez otra nueva si se colocaba a trabajar con un equipo diferente.

Tal sería el principio. Pero este ejemplo de 1459 parece muy tardío para poderse aplicar por igual a marcas utilizadas con doscientos años antelación. Por otra parte, su valor como muestra sería más valioso si pudiéramos probar que todos los compañeros de estos tajos recibían un graffiti distintivo de cada uno de los jefes de equipo, en cuyo caso el número de monumentos revestidos con tales signos debería ser mucho mayor de lo que es en realidad. En otros términos, el reglamento de 1459 presumiblemente sólo fue válido para el equipo de obreros alemanes citado y es imposible afirmar que todos los demás equipos, aunque fueran del siglo XV, estuvieran regidos por normas y formalidades rigurosamente idénticas. En lo referente a la época románica, en todo caso, la incógnita es completa.

A los arqueólogos que suponían que el éxito de los «maestros comascos» de los siglos X y XI, que emigraron a numerosos países europeos, provenía de su buena organización colegial, se les ha reprochado con frecuencia una anticipación gratuita de disposiciones profesionales que sólo fueron precisadas y adoptadas mucho más tarde, y la extrapolación a toda la Edad Media de ejemplos localizados en tiempos y lugares determinados.

¿Qué significan exactamente los términos tal vez algo maltratados «cantera» o «taller»? Los maestros de obra sólo disponían, según parece, de una gama limitada de signos que conocían perfectamente, y sólo cuando se quería evitar todo riesgo de confusión entre las canteras vecinas y simultáneas, esos signos debían ser siempre los mismos a grosso modo. Cuesta trabajo entender cómo cambiaban de signo en cada nueva obra donde empezaban a trabajar. Lo que nos lleva de nuevo a sospechar que en el caso de dos edificios relativamente próximos entre sí y con signos idénticos, existía al menos una cierta comunidad de cantera; ello no quiere decir que también hubiera identidad de obreros. Ahora bien, es lícito sospechar que, en un momento dado, hubiera identidad de maestro, dirección e iniciativa. En relación inversa, si para dos monumentos próximos, y en idénticas condiciones, existían diferencias radicales de marcas lapidarias, a pesar de cierta afinidad arqueológica, se puede inferir que los canteros que allí trabajaron no tuvieron la menor relación entre sí. Más matizada era la aserción que otro maestro arqueólogo francés, J. A. Brutails, profesaba en su Compendio de Arqueología de la Edad Media, publicado en 1923 y muy familiar para los especialistas en documentos medievales. Tras observar que «desde la remota antigüedad y en gran parte de la Edad Media los canteros señalaban con frecuencia los bloques de piedra con marcas de fácil diseño y sencillas en general», Brutails afirmaba además que «esos signos del aparejo indicaban a veces la forma y orden en que debían ser colocados los bloques», pero que, «más a menudo, son firmas de los obreros destajistas». Afirmación esta última algo categórica quizá, pero que permitía al autor constatar que «el estudio de estas marcas y de su agrupamiento comporta en ocasiones una serie de conclusiones interesantes sobre la marcha de los trabajos y sobre la historia de la construcción».

Una vez más, la observación directa in situ permite completar y corregir las reseñas librescas de las opiniones recibidas. Aconseja, en primer lugar, una extrema prudencia, ya que la aportación de las marcas lapidarias jamás será total ni definitiva para la historia del edificio considerado. Este análisis sólo desvela una faceta, pero las perspectivas sugeridas con sus medias tintas apenas pueden liberarse de las tinieblas del tiempo. Se puede deducir, sin embargo, una garantía suplementaria entre las dos categorías que configuran la diversidad de marcas. Distinguiremos, en primer lugar, aquellas cuyos signos podemos calificar de vulgares. Estos incluyen las letras mayúsculas del alfabeto romano, capital o uncial, con las que los canteros tenían cierta práctica por tener que grabarlas a menudo. Por la banalidad de las siglas elegidas y la facilidad de su reproducción, su repetición sólo tiene un verdadero interés arqueológico en el interior de un mismo monumento. La repetición puede entonces significar que los sillares marcados con idénticas siglas fueron tallados en la misma cantera, o bajo la dirección de un único maestro. Si estas mismas letras, grabadas de forma idéntica, por sus dimensiones y caracteres en general, se presentaran cubriendo un edificio homogéneo, plástica y estilísticamente hablando, podría deducirse que un mismo equipo fue el encargado de llevar a cabo la totalidad de esa construcción. Por el contrario, si se sucedieran o interfirieran grupos distintos de letras, no sería aventurado deducir que otros obreros reemplazaron a los primeros o colaboraron con ellos en el transcurso de la obra. Por último, si las marcas presentaran caracteres originales y complejos, obtenidos bien por yuxtaposición sistemática y siempre idéntica de ciertas siglas, bien por un tratamiento muy particular de las letras del alfabeto, que se puede advertir a simple vista, o por la singularidad del grabado, sería realmente absurdo suponer que dos maestros distintos, trabajando relativamente cerca uno de otro, distribuyeron esos mismos signos a dos canteros diferentes casi simultáneamente. Suponiendo que este último caso fuera cierto, las marcas tendrían la importancia y calidad de una firma personal. La repetición de estos últimos signos en uno u otro edificio, probaría con más fuerza que el mismo maestro o cantero pudo trabajar simultánea o sucesivamente en ambos edificios. Esto demuestra la amplitud de conclusiones posibles.

Resulta un ejercicio apasionante, casi un juego, intentar localizar las marcas perdidas sobre las amplias superficies de una iglesia románica, talladas a veces a alturas que requieren el auxilio de unos gemelos para distinguirlas, o situadas sobre emplazamientos inesperados y en las posiciones más variadas (verticales, oblicuas, horizontales y hasta invertidas). Afortunadamente una mirada experimentada es capaz de descubrirlas destacando bajo la radiación solar tangente a los muros, lo que acentúa su incisión como una especie de contrapunto, o vislumbradas tras la penumbra interior, a la que la retina se acomoda lentamente, provocando entonces en el observador la impresión de que docenas de ojos le fascinan y los signos inician una danza burlona a modo de muñecos desarticulados. Una emoción particular le embarga, como si los obreros desaparecidos con su anonimato irreversible resucitasen por un instante para saludarle mediante un expresivo guiño. El edificio entero se transforma entonces en un memorial, un poco a la manera de las catacumbas romanas, que aún conservan los nichos funerarios de tantos mártires. De todas formas, sería ingrato por parte del arqueólogo si rechaza perentoriamente esos ingenuos testimonios.

Robert Will, al estudiar con notable sagacidad la región de Alsacia (Alsace romane, col. La Nuit des temps), ha procurado evitar semejante prejuicio, explotando al máximo las informaciones sugeridas por las marcas lapidarias que persisten en la catedral de Saint-Dié y en la iglesia de Sainte-Foy de Sélestat. Se trata de dos edificios posteriores al año 1160 y, por tanto, contemporáneos del último período románico, reemplazado en otras regiones por el estilo gótico. La evolución natural del estilo les confiere una plenitud estructural acabada, una armonía decorativa equilibrada y discreta, que resalta aún más la calidad de la vieja piedra arenisca roja, una de las preferidas por los canteros de Alsacia y Lorena.

Aislada en el extremo septentrional de la ciudad, devastada por la Segunda Guerra Mundial, la catedral de Saint-Dié, parcialmente dañada también, yuxtapone de Oeste a Este, bajo la protección de un majestuoso frontón clásico, una nave románica de cuatro tramos con doble alzado que se remata bajo bóveda ojival cuatripartita. A esto se añade el conjunto oriental, compuesto por saliente transepto y coro, de bello estilo gótico homogéneo del siglo XIV. Sobre los tres últimos tramos de la nave y en su costado Sur, algo posterior a su costado simétrico, se aprecian tres tipos de marcas consistentes en estrellas de cinco puntas, letra A horizontal con su barra cruzada (una A en la que el trazo horizontal sobresale del límite delimitado por las verticales) y una flecha o tridente de tres puntas iguales (como el símbolo <, pero con otra línea entre las dos que delimitan el ángulo) Se trata de signos corrientes, pero tratados y reproducidos cada uno con una originalidad que los distingue.

Will ha señalado que esas tres marcas vuelven a encontrarse sobre ciertas piedras en la iglesia de Sainte-Foy de Sélestat y deduce, como conclusión, que «canteros del taller de Saint-Dié» atravesaron el puerto de los Vosgos «para trabajar también en esa villa», junto a otros artífices con marcas de diseño muy diferentes y más originales: palas, cuernos de la abundancia, olifantes, banderas y siluetas de peces reproducidos con una vivacidad que recuerda, mutatis mutandis, ciertas pinturas prehistóricas. Will establece también en una demostración convincente, que aunque las marcas de canteros faltan en las partes bajas del ábside, los capiteles troncopiramidales de éste son similares a los de la muy atractiva iglesia de San Jorge (Saint-Dié), construida al Norte de la catedral y, al parecer, poco antes que ésta última. Asimismo, unos signos idénticos, trazados simultáneamente en el interior del campanario alzado sobre el crucero, en los bajos de la nave y sobre la fachada, permiten deducir que nos hallamos ante una construcción rápida, hipótesis que se confirma por la regularidad de su planta, libre de toda rebaba o empalme. Su concomitancia con Saint-Dié es, pues, absoluta. Will observó también que algunos de los capiteles del campanario de Sainte-Foy, decorados con entrelazos de flores de lis, «tallados boca abajo», pueden haber inspirado los existentes en la tribuna de la catedral de Basilea, edificio cuya nave se estaba construyendo hacia 1185. Gracias a todas estas observaciones, se puede determinar con mayor precisión la cronología de Sainte-Foy de Sélestat, fechada entre 1160 y 1180 aproximadamente. La datación precisa de una iglesia románica tiene una importancia capital para el estudio de su arquitectura, en la que se entremezclan y chocan múltiples relaciones: el auxilio brindado por la confrontación de las marcas de los canteros, consideradas con demasiada frecuencia cómo ianodinas e insignificantes es un dato nada desdeñable.

La Auvernia clermontesa, veinte veces cribada, pero de un interés arqueológico tan inagotable como su campiña, sus volcanes y sus extensiones, nos brinda otro campo de exploración tal vez más cautivante aún. Las cinco iglesias (Notre-Dame du Port, en Clermont, San Austremonio de Issoire, Notre-Dame de Orcival, San Saturnino y San Nectario), seleccionadas entre un brillante cortejo, representan, según el erudito doctor Pierre Balme, un «tipo destacado»: surgen bien dispuestas de la piedra volcánica sin que ningún texto formal nos facilite datos fiables acerca de su génesis, perfección inmediata, relaciones recíprocas y diversidad de inventiva en los detalles ornamentales. Ante tales condiciones, no hay otra alternativa que sacar partido de todos los indicios susceptibles de contribuir a solucionar los misterios que plantea su historia monumental. No hay más remedio que reconocer que el análisis comparado de las marcas lapidaria, muy abandonado hasta ahora, podría constituir, con la reserva de nuevos hallazgos, el primer elemento positivo de aproximación. Por tratarse de edificios clave en la arquitectura románica y modelos espléndidos por su encuadre, valdría la pena intentar esa experiencia.

|

| Fig. 16 |

Parece evidente que todas esas marcas similares pertenecen a un primer equipo, que construyó de una vez la envoltura exterior del santuario, con excepción tal vez de los brazos del crucero, donde faltan casi por completo esos signos lapidarios. La obra debió estar dominada por la personalidad del maestro aparejador titular de la marca (símbolo del compás masónico) que estuvo presente desde el comienzo hasta la conclusión del edificio. Observación de gran interés, ya que permite deducir, sin ningún género de dudas, que la construcción de esa basílica sólo duró lo que la vida de un hombre. La hipótesis de la transferencia de una misma letra de una persona a otra, debe excluirse, si se considera que a los canteros que se incorporaron en el curso de las obras, para colaborar con los obreros de la primera etapa, el maestro debió asignarles signos muy diferentes.

A la multiplicidad de marcas exteriores en la cabecera, responden en el interior dos series de siglas complementarias. Junto a las letras A, E y P se presenta en el hemiciclo de los dos absidiolos radiales situados al Sur, una nueva marca yuxtapuesta, componiendo un pequeño círculo perfecto en forma de O. Esta se repite también en el exterior, sobre la pared de la segunda capilla radial, a partir del Norte, abundando a lo largo del muro que contornea el deambulatorio. Dos de las columnas del santuario van también marcadas, así como los dos pilares occidentales del crucero, repitiéndose en el segundo y cuarto pilar de la nave por su costado Sur. Pero aquí también, una tercera serie, curiosamente homogénea, viene a añadirse a las dos primeras. Representa esencialmente las letras R y RI, ausentes hasta ahora. Los obreros titulares de esos últimos signos, colaboraron estrechamente con los del primer equipo, y así las letras A, B, P y S, junto con sus piedras, se entremezclaron en una emotiva manifestación de espíritu de equipo. La obra, llevada a buen ritmo, terminó reforzada con las aportaciones ocasionales de obreros identificados con los signos €ê[con el cuadrado abierto por el lado izquierdo y unido a la línea vertical, formando una especie de llave o corchete. Existe un signo igual que ése en las Artes Gráficas, de corrección tipográfica] (situado en el tercer pilar septentrional de la nave, empezando por el nártex); M (en el muro exterior del tercer tramo, incluido el nártex al Sur); (signo de la bola del mundo rematada por la cruz) y ≡(ibidem, segundo tramo); Э y Z (ibidem, muro meridional del nártex); I (muro interior en el costado bajo meridional del tercer tramo) y ÷ (en la arquería meridional del nártex) Con mayor frecuencia se repite también un signo original compuesto por una I y una O yuxtapuestas, que aparecen al exterior del muro Norte en su tercer y cuarto tramo, volviendo a encontrarse con frecuencia en la cara interior Sur del nártex.

Tres tipos de conclusiones pueden deducirse de estas observaciones. La primera y más interesante es que fueron pocos los obreros que intervinieron en la construcción de esa maravilla. En total, las marcas frecuentes u ocasionales apenas sobrepasan la veintena, cifra que no resulta desproporcionada si la comparamos con los cincuenta tallistas empleados en la construcción de Santiago de Compostela, máxime teniendo en cuenta la diferencia de tamaño de ambos edificios. En las obras de menor envergadura, este número debió reducirse considerablemente hasta uno o dos obreros para los santuarios más pequeños. Un pasado más reciente ayuda, en este caso, a comprender y justificar las viejas prácticas, pues siete siglos después de la época románica, dos albañiles oriundos de Valsesia [1], los Chiesa, padre e hijo, ayudados por algunos peones destajistas y voluntarios de la parroquia, fueron capaces de reconstruir, entre 1707 y 1724, la casi totalidad de la iglesia saboyana de Chateauneuf-sur-Isere, compuesta por transepto, coro y dos tramos, seguidos de un ábside semicircular además de una tribuna sobre la nave y campanario de modelo lombardo, procedente tal vez del edificio anterior.

Las etapas sucesivas de esa construcción pueden deducirse de la agrupación de las marcas, confirmándose, en este caso en particular, ciertas hipótesis recientes formuladas por el arqueólogo Francis Salet. Se iniciaron los trabajos por el Este y, tal vez con mayor precisión, desde los muros del deambulatorio superpuestos a la cripta; cimentación y edificación del perímetro exterior, excluidos los brazos del transepto. A continuación, se efectuó el remate interior del coro y crucero del transepto), nave y extremos de los brazos. El principio ya aceptado de una construcción orientada de Este a Oeste y por tramos verticales, parece contradecirse aquí por completo.

El tercer conjunto de deducciones requiere una mayor prudencia, por entrar en juego la disciplina siempre compleja de la arqueología comparada. Pero al ser tan opaca la oscuridad que envuelve los monumentos románicos de la Auvernia clermontesa, valdría la pena prestarles un poco de imaginación. Desde el vallecillo de Orcival hasta Limagne la pendiente es natural. A Notre-Dame de los Montes le corresponde la emplazada sobre la planicie, y al Oeste del cerro erizado por las dos torres de la catedral negra persiste el viejo burgo de Chamalières, encerrado entre modernos edificios que lo achican. El viejo barrio aprieta sus cubiertas de teja curva alrededor de la colegiata de Notre-Dame, uno de los santuarios más venerados del país auverñés y que, gracias a una reciente restauración, ha recuperado parte de su primitivo carácter. En el período románico se añadieron, junto a la nave primitiva, obra al parecer del siglo X, y al bosquejo de un nártex que la precede, las naves colaterales bajo bóvedas de cuarto de círculo y, en especial, un coro con deambulatorio sobre el que se abren cuatro absidiolos radiales. Aunque su parte oriental sufrió a finales del siglo XVII una reforma que la desfiguró, persiste la envoltura exterior con su bello aparejo de piedra ocre cálida, apenas restaurado. Entre las dos capillas más próximas al eje de la nave, el arquitecto añadió, a ras de suelo, una bella arquería triple que gravita sobre columnillas exentas, rematada por una imposta tallada con palmetas. Tal dispositivo, único en aquel lugar, recuerda las galerías altas generosamente decoradas de los ábsides y cabeceras del país aquitano, incluida la Auvernia. Más que una innovación sin ascendencia directa, nos inclinamos a pensar que nos hallamos ante una experiencia única y desprovista de futuro, por tratarse de un prototipo trasladado tal cual a un emplazamiento mejor, como hoy en día se aplican las piezas prefabricadas por igual en el piso bajo y en el ático de un edificio.

|

| Fig. 18 |

|

| Fig. 19 |

En el interior, la mutación de estos signos es casi total. Un símbolo original domina gran parte de la nave, compuesto por una barra anclada en sus dos extremos: I. Símbolo que surge al Norte, a lo largo de toda la nave y en el quinto tramo de la colateral Sur. Otro signo ocupa tres emplazamientos bien señalados: sobre el cuarto contrafuerte exterior de la nave al Sur, en el pilar Sudeste del crucero y último tramo colateral Sur, así como en el interior sobre los pilares y muros. Se trata de la ya mencionada yuxtaposición de dos letras I, que nos recuerda la marca idéntica utilizada en Orcival sobre los muros exteriores del tercer y cuarto tramo (incluido el nártex), orientados al Norte. Entre una y otra serie existe, sin duda, una cierta relación: ¿pudo un cantero apropiarse de ese signo, visto quizá en la obra vecina, o le fue otorgado? ¿Intervino un mismo maestro en las dos obras, cuando éstas estaban ya muy avanzadas? O, finalmente ¿intervino un cantero que procedía de la obra vecina? Las marcas pueden ser indicios discretos que permiten establecer diversas hipótesis y ningún principio arqueológico podrá oponerse al hecho de una relativa simultaneidad constructiva en dos edificios, cuyas marcas, teniendo en cuenta su mayor amplitud, no fueron más irregulares en Saint-Austremoine que en el santuario de Orcival, lo que nos lleva a idénticas conclusiones generales.

La iglesia de Notre-Dame du Port de Clermont, que a menudo se compara con su hermana mariana en la montaña, no sólo difiere por la impresion de mayor anchura y superior elevación que provoca el tramo suplementario de la nave y una mayor proporción entre altura y longitud: 17,40 metros X 6,50, por un lado, y 18 X 6,14 metros por el otro. Las marcas de las canteras en Notre-Dame du Port, bastante más escasas que Orcival, son tan distintas que —aparte de las letras B, P y S, muy vulgares como para sugerir una coincidencia— se puede afirmar sin temor a equivocarse que las dos obras nada tienen de común en lo referente a jefatura, origen de la piedra y equipos de canteros (fig. 19). Existe, sin embargo, el tratamiento (con algunas variantes) de una única fórmula arquitectónica realizada por dos equipos distintos. El segundo utilizó, sobre todo en el coro, un típico signo en flecha, rematado en uno de sus lados con un punto Ð (como este signo, pero invertido, es decir, la línea inferior es la más larga, y rematado por un punto), y en la nave otro no menos identificable con el siguiente diseño ÷ (es como el signo de división, pero con dos puntos en ambas partes, superior e inferior, en lugar de uno, y situados en los extremos de la línea)

El bello pórtico esculpido al Sur, sobre el quinto tramo (incluido el nártex) presenta una composición y ciertos detalles en los ropajes de claro carácter gótico, dentro de un enmarque románico, lo que sugiere para la nave de Orcival una evidente prioridad en el tiempo confirmada tal vez por la ausencia en las galerías interiores de la tribuna de todo arco polilobulado.

|

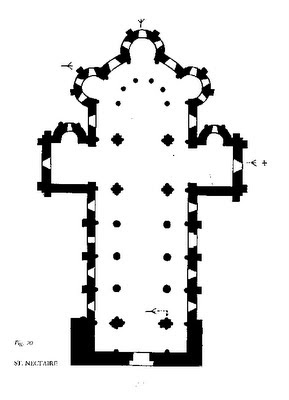

| Fig. 20 |

Para terminar, la iglesia de San Saturnino, último enigma de este censo algo irritante por la cantidad de lagunas que deja tras él. Dicha iglesia se distingue entre las hermanas clermontesas por sus menores proporciones y, sobre todo, por la doble ausencia de nártex y capillas radiales, siendo, sin embargo, digna de ser valorada. La perfección del aparejo y su estructura no permiten deducir el esbozo de un programa que amplíe las experiencias ulteriores, aunque sí la supresión voluntaria de todo elemento que no sea rigurosamente esencial y una retracción deliberada, siguiendo una sistemática decantación, hasta lograr la pureza de un esquema lineal.

Sobre el cementerio vecino, apacible y herméticamente cerrado por los muros de una terraza aplomada, vela una capilla románica que es como el sordo eco de la iglesia alzada frente a la cascada de los puys. En la puerta del recinto va grabada una inscripción melancólica, de sutil perfume jansenista:

Hemos sido como vosotros,

Un día seréis como nosotros

¡Que no se os olvide!

Entre el anonimato de la piedra consagrada y esta sentencia tallada en una piedra más joven, existe una íntima relación: brindan al alma en escucha un mismo y único mensaje. Es bueno que, apareciendo como un relámpago instantáneo sobre la alineación de los montes salvajes, los canteros del país de Auvernia hayan acariciado esa flor, la última quizá del jardín multicolor, con el postrer impulso de su genio, vuelto a la humildad del silencio, como para destacar una vez más que el misterio románico supera ampliamente los interrogantes de la ciencia arqueológica. Engendrado por las fuerzas de la tierra, sólo se detiene ante la profundidad inmutable del cielo, como imagen de una Iglesia de la que es símbolo viviente y que, santificando con idéntica unción la materia domesticada por el trabajo de los hombres y la labor complementaria de su fe, los eleva con ella hasta el trono de Dios.

...En la iglesia, donde se van apagando las luces de los oficios, se diría que murmura la voz de un órgano invisible, al igual que las hojas estremecidas de un abedul bajo la brisa, cuchicheo indefinido de tiempos pretéritos. La penumbra resuena con pasos que parecen proceder de tiempos remotos. La letanía de los santos extiende brocados de martirio, de ejemplo y gloria, apóstoles y evangelistas, pontífices, confesores, doctores, monjes, ermitaños, vírgenes y viudas, entremezclados a la masa innumerable de todos los hijos e hijas de Dios. Iluminada como aurora boreal, la procesión avanza en medio de una nube de oro y púrpura. La Iglesia de Cristo pasa, cargada de tantos dogmas, secretos y causas, entre el clamor de un Te Deum que los ecos del mundo devuelven, para decrecer a continuación y cofundirse, muy lejos y muy alto, como el polvo plateado de innumerables estrellas. Los hombres, en la tierra, abren de par en par los ojos para contemplar durante mucho tiempo su último rastro, que dibuja un largo surco a la caída de la noche.

Notas:

[1] Antigua región de la península italiana, situada entre Novara y Aosta

[2] Arvernos: pueblo de la Galia que ocupaba la región hoy llamada Auvernia. Tuvieron por jefe a Vercongétorix.

No hay comentarios:

Publicar un comentario